気候変動 TCFD提言に基づく情報開示

方針

気候変動に対する方針

イオングループ全店舗での電気使用量は日本全国の1%近くの電気使用量にあたり、いかに効率よくエネルギーを使用し、環境負荷を減らすかが最重要課題として認識されています。そこでイオングループでは、2008年に「イオン温暖化防止宣言」、2012年に「イオンのecoプロジェクト」を策定し、エネルギーおよびCO2排出量の削減に努めてきました。

2018年3月、新たな挑戦として「イオン脱炭素ビジョン」を発表し、省エネルギーの推進、再生可能エネルギーの活用などを通じて、2040年に向けて「脱炭素社会」の実現をめざします。

イオン脱炭素ビジョン

3つの視点で温室効果ガス(以下、CO2等)排出削減に取り組み、脱炭素社会の実現に貢献します。

- 店舗で排出するCO2等を2040年までに総量でゼロにします。

- 事業の過程で発生するCO2等をゼロにする努力を続けます。

- すべてのお客さまとともに、脱炭素社会の実現に努めます。

エネルギー消費に対する方針

- 日常の設備などの省エネ運転を徹底します。

- LED照明、省エネシステム、プラグインハイブリッド自動車や電気自動車(PHV、EV)の導入を推進します。

- 地域インフラとしてPHV、EV充電器の利用を促進します。

気候変動関連イニシアチブへの加盟

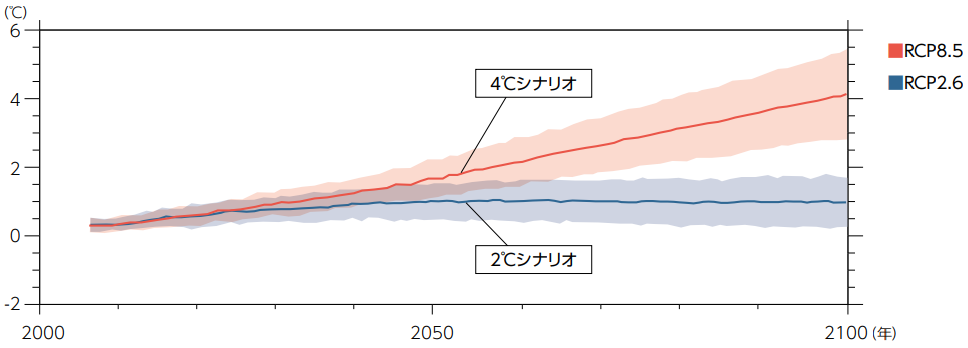

温室効果ガス排出量ゼロをめざすパリ協定がCOP21(気候変動枠組条約21回締結国会議)で採択されました。一方、日本においては、2030年の温室効果ガス目標2013年度比46%削減を表明しています。2020年6月、当社は気候関連課題が各企業にもたらすリスクや機会に関する情報開示タスクフォースである「TCFD」の提言に賛同することを表明しました。国連IPCC(気候変動に関する政府間パネル)の第5次評価報告書における気候変動シナリオを参照し、当社では2℃シナリオと4℃シナリオを選択しました。分析の時間軸としては、2050年における気候変動の影響を対象としており、これらの前提でシナリオ分析を実施し、気候変動によるインパクトの試算を進めています。

当社は2017年に日本企業として初めてEV100※へ参加いたしました。

地球環境の保全、持続可能な社会の実現をめざし、走行時にCO2を排出しない電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHV)の普及推進のため、EV充電器を積極的に設置しています。

※EV100:企業による電気自動車の使用や環境整備促進をめざす国際的なビジネスイニシアチブ。

2018年7月に、気候変動対策に積極的に取り組む企業や自治体、NGOなどの情報発信や意見交換を強化するためのネットワークとして設立され、当社も同イニシアティブに参加しています。

※JCI:気候変動イニシアティブ(Japan Climate Initiative)。

当社は、パリ協定が定める目標に科学的に整合する温室効果ガスの排出削減目標「SBT:Science Based Targets」を認定する機関である「SBTイニシアチブ」に対し、コミットメントレターを提出しました。

パリ協定が定める「産業革命前と比べて気温上昇を2℃未満に抑える」という目標に対して、当社では、「スコープ1・スコープ2は1.5℃水準、スコープ3は2℃を充分に下回る水準」に削減目標を設定し、SBTの認証取得をめざしています。

シナリオ分析による気候変動への対応

イオンモールは、気候変動が事業の持続可能性に及ぼす影響を分析し、気候変動に伴うさまざまな機会とリスクに対応するため、気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)が提言するシナリオ分析に取り組んでいます。

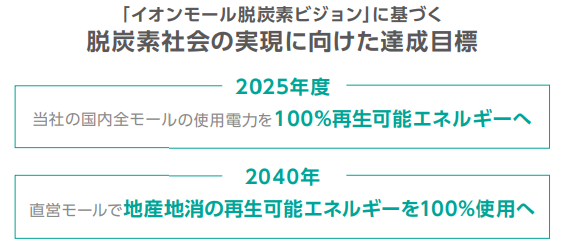

当社は「イオンモール脱炭素ビジョン」に基づき、国内で排出するCO2等を2040年までに総量でゼロにすることに加え、中間目標として2025年までに国内すべてのイオンモールを実質的にCO2フリー電力で運営することを掲げるなど、「脱炭素社会」に向けたさまざまな取り組みを推進しています。

また、2020年6月に当社は気候関連課題が各企業にもたらすリスクや機会に関する情報開示タスクフォースである「TCFD」の提言に賛同することを表明しました。本項目では、TCFDの推奨する情報開示フレームワークに沿って、当社の気候変動への取り組みを紹介します。

ガバナンス

イオンモールでは気候変動のリスクや機会が事業戦略にも大きく影響するとの認識から、サステナビリティの重要課題として気候変動を位置付けており、社長が最高位の責任をもって活動を推進しています。

経営会議の下部機構として社長を委員長とし、社内取締役および常勤監査役をメンバーとするESG推進委員会を2カ月に1回開催し、気候変動への対応を含む環境にかかわる重要な方針や施策、取り組み目標などについて審議し、迅速に課題対応・解決にあたることのできる体制を構築しています。

また、ESG推進委員会・分科会における審議は取締役会に報告されるほか、重要な気候関連課題は取締役会において議論をおこない、各会議体での決定事項に誤りがないよう監督する機能を有しています。

戦略

気候変動シナリオの選択

国連IPCC(気候変動に関する政府間パネル)の第5次評価報告書における気候変動シナリオを参照し、当社では2℃シナリオと4℃シナリオを選択しました。分析の時間軸としては、「イオン脱炭素ビジョン」や「イオンモール脱炭素ビジョン」などで掲げた長期視点での取り組みを考慮し、2050年における気候変動の影響を対象としています。

現状を上回る温暖化対策をとらなければ、産業革命時期比で3.2~5.4℃上昇

厳しい対策をとれば、産業革命時期比で0.9~2.3℃上昇

※出所:IPCC第五次評価報告書より作成。

リスク・機会の特定

- 不動産セクターにおけるリスクと機会の情報を収集

- 政策や市場などの観点から、自社で発生しうる移行・物理リスクと機会を特定

重要度評価

- 特定したリスクと機会を定性評価し、自社への影響度を大・中・小に分類するなどの重要度評価を実施

インパクト試算

- 信頼度の高い外部予測値と自社数値を用い、重要度の高いリスクと機会によってもたらされる事業インパクトをシナリオごとに定量評価

対応策の検討

- 事業影響の特に大きい気候変動リスク・機会への対応方法を検討

- 必要に応じ、推進体制を整備

実施済み

実施予定

主なリスクと機会

当社がモール事業を展開している日本、中国、アセアンの一部地域における主な気候変動リスク・機会を外部情報に基づいて整理し、それぞれのリスク・機会に関する将来予測データを収集しました。これに基づいて、脱炭素社会への移行に伴うリスク・機会と気候変動に起因する物理リスク・機会について検討し、当社事業に2050年までに影響を与えうる対象リスクを下表のとおり特定しました。

| 評価項目 | |

|---|---|

| 移行 | ・炭素税 ・電気料金の増減 ・顧客の評判変化 ・再エネなど補助金政策 ・EV充電器の追加コスト ・投資家の評判変化 ・顧客行動の変化 ・再エネ・省エネ技術の普及 |

| 物理 | ・平均気温の上昇 ・降水・気象パターンの変化 ・海面の上昇 ・洪水・台風被害額の増加 |

そのうち、当社のモール事業にとって重要度が高いと考えられるリスク・機会については、それぞれ財務インパクトと顕在化するまでの時間軸を評価・特定しています。例えば、電気自動車の充電ステーション設置の投資遅れにより集客力が低下するリスク、および適切に設備投資対応を進めることによる競合施設との差別化の機会などが当社にとって大きな財務インパクトをもたらすと考えています。

| 評価項目 | 事業へのインパクトに関する考察(定性情報) | 財務影響度 | 時間軸 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| リスク | 機会 | 4℃ シナリオ |

2℃ シナリオ |

|||

| 移行 | 炭素税 | ・石油石炭税の引き上げにより、建設資材の調達コスト上昇、運営施設で使用する燃料費の上昇が予想される。 ・パリ協定に対応する政策が進められると、徹底的な省エネ策が必要となる。 |

・温室効果ガス排出量ゼロの達成時に、炭素税が非課税となる。 ・省エネ/再エネ建築への移行や低炭素建材の使用を進めた場合、市場価値増大の可能性がある。 |

小 | 小 | 長期 |

| 電気料金の増減 | ・エネルギー需要のひっ迫により電力調達コストが上昇し、光熱費として施設運営コストが増加する。 ・再エネ調達需要の高まりにより、再エネ価格が上昇し、財務的負担が増える。 |

・系統電力の低炭素化により、建物建設や施設運営を介した炭素税の支払いや省エネ設備投資が抑制される。 | 中 | 中 | 中期 | |

| EV充電器の追加コスト | ・EV普及に対応して、運営施設において充電設備の整備が必要になり、設備投資コストが増加する。対応ができなかった場合、集客力が低下する。 | ・運営施設における充電設備の整備状況が、競合施設との差別化につながり、集客力に影響する。 | 小 | 中 | 中期 | |

| 物理 | 洪水・台風 被害額の増加 |

・集中豪雨や台風によって施設内外の浸水・停電被害が発生し、対策・復旧費が必要になり、営業日数や利用客が減少する。 ・風水害を補償する保険料支払額が増加する。 |

・運営施設のハード面/ソフト面での災害対策の充実をアピールすることで競合優位となり、賃料収入の増加、運営施設の利用客増加や評判の向上につながる。 | 中 | 小 | 短期~⾧期 |

財務影響度:大(100億円以上)、中(100億円未満~10億円以上)、小(10億円未満)

自然災害など物理的リスクへの対応

評価の結果、脱炭素に向けた炭素税賦課やEV充電器の追加コストなど移行リスクの他、洪水・台風被害額の増加などの物理リスクが、当社にとって影響が大きいことが判明しました。当社では、レジリエントなインフラ体制を構築するため、近年発生した西日本豪雨や台風24号をはじめとする国内外における洪水や竜巻被害が甚大であったことを考慮し、リスクとして新たに「洪水」や「竜巻」などの要素を組み込んでいます。さらには、これまでに発生した災害での個々のモールでの対応を踏まえ、自然災害対応ガイドラインなどの自然災害に対するさまざまな対応指針を定めています。今後は、これらのリスクを抑え、機会を最大化するためのさらなる対応策の検討を進めていきます。

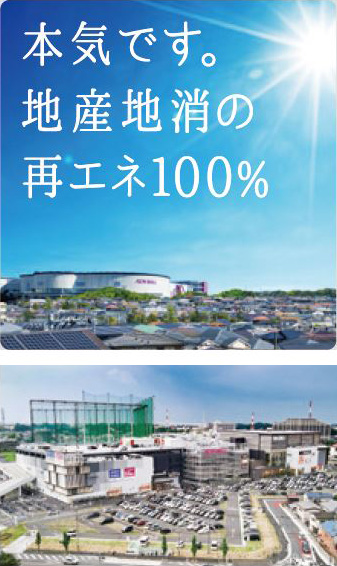

移行リスクへの対応事例

当社は、脱炭素社会の実現のために「イオンモール脱炭素ビジョン」を掲げ、2040年までに直営モールにおいて100%地産地消の再生可能エネルギー(約14億kWh/年)で運営し、国内で排出するCO2等を総量でゼロとすることをめざしています。この⾧期目標の実現のため、2025年度までに国内全モールの使⽤電⼒をすべて再⽣可能エネルギーに転換することを中間目標としています。2022年秋には、全国に分散する約740カ所、合計出力規模65MWの低圧・分散型太陽光発電設備で発電した電力を、日本国内の約30モールに供給するプロジェクトもはじまりました。また、イオンモール川口(埼玉県)では、電気・ガスCO2排出量の実質ゼロモールの運用を開始しました。省エネルギーの取り組みに加え、東京電⼒エナジーパートナー株式会社の「⾮FIT⾮化⽯証書付電⼒ メニュー※1」により実質的にCO2排出量ゼロとなる電気を調達するとともに、都市ガスは東京ガス株式会社から「カーボンニュートラル都市ガス※2」の供給を受けています。

※1 ⾮FIT⾮化⽯証書付電⼒メニュー:東京電⼒が調達した環境価値を、系統電気と⼀緒に東京電力のお客さまの需要場所に送るメニューです。実質的にCO2フリー電気を使っているとみなせるものです。

※2 カーボンニュートラル都市ガス:天然ガスの採掘から燃焼に⾄るまでの⼯程で発⽣する温室効果ガスを、CO2クレジットで相殺(カーボン・オフセット)し、燃焼させても地球規模ではCO2が発生しないとみなされるものです。なお、対象となるCO2クレジットは、信頼性の高い検証機関が世界各地の環境保全プロジェクトにおけるCO2削減効果をCO2クレジットとして認証したものです。

100%CO2フリー電力で運営しているモール

※2022年2月末現在

- イオンモール川口(埼玉県)

- イオンモール上尾(埼玉県)

- イオンモール Nagoya Noritake Garden(愛知県)

- mozo wondercity(愛知県)

- イオン藤井寺ショッピングセンター(大阪府)

- イオンモール福岡(福岡県)

リスク管理

当社は、競争による売上変動や為替変動、風評被害、さらに地震や火災もすべてリスクと定義し、これらのリスク管理の基本的な考え方を「経営危機管理規則(リスクマネジメント規定)」に定めています。また、リスクの性質や、種類により取り扱う部署をそれぞれ「経営戦略部門」、「コンプライアンス委員会」、「リスク管理委員会」に分けて管理します。リスク管理委員会は、リスク管理運営状況の把握、情報交換、リスクマネジメント体制の継続的な見直しなどを実現することを目的とし、代表取締役社長へ、リスク管理に関する報告、方針の提案をおこないます。

また定期的に実施しているリスクサーベイでは、検討対象リスクに気候変動リスクを含めており、重要度の高い気候変動リスクを特定し、管理しています。

ESG推進委員会は、社内取締役を招集し、年6回開催しています。当委員会では、気候変動リスクに関して議論をし、特に重要度の高い気候変動リスクに関しては経営会議、取締役会で管理・評価を実施します。

指標と目標

エネルギー消費量

| 単位 | 範囲※1 | バウンダリ | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| エネルギー使用量(原油換算) | kl | ① | 共用部 | 118,030 | 118,723 | 117,801 | 112,922 | 127,251 |

| エネルギー使用量原単位 | GJ/千㎡×h | ① | 共用部 | 0.410 | 0.401 | 0.379 | 0.364 | 0.384 |

| エネルギー使用量原単位の前年対比 | % | ① | 共用部 | 94.88 | 97.80 | 94.43 | 95.99 | 105.49 |

※1 範囲 ①国内直営モール:管理・運営のみを受託しておりエネルギー管理をおこなっていない事業所は対象外とする

②海外 ③連結(海外、子会社含む)

GHG排出量

| 単位 | 範囲※1 | バウンダリ | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| スコープ1 | t-CO2 | ① | 共用部 | 15,977 | 15,271 | 13,840 | 14,627 | 16,721 |

| スコープ2 | t-CO2 | ① | 共用部 | 225,500 | 213,468 | 193,771 | 178,152 | 189,070 |

| スコープ1,2 | t-CO2 | ① | 共用部 | 241,477 | 228,739 | 207,611 | 192,779 | 205,791 |

| スコープ1,2(海外) | t-CO2 | ② | 共用部 | 60,292 | 60,113 | 61,532 | 64,253 | 79,377 |

| スコープ1,2(国内+海外) | t-CO2 | ③ | 共用部 | 301,769 | 288,852 | 269,143 | 257,032 | 285,168 |

| スコープ3 | t-CO2 | ③ | 事業活動のサプライチェーン全体 | — | — | 1,655,553 | 1,311,119 | 1,443,565 |

※1 範囲 ①国内直営モール:管理・運営のみを受託しておりエネルギー管理をおこなっていない事業所は対象外とする

②海外 ③連結(海外、子会社含む)

(1)スコープ1(直接排出):燃料の燃焼による直接排出として、ガスや油の使用を対象とする。なお非常用発電機で使用される燃料(軽油など)については、年数回の軽微な使用のため、算定の対象外とする。

(2)スコープ2(間接排出):エネルギー起源の間接排出として、購入する電力や熱(蒸気、温水、冷水)の使用を対象とする。

(3)スコープ3(社外の間接排出):事業活動に伴って自社外で発生する温室効果ガスについて対象とする。

※なおエネルギー起源のCO2以外のN₂O、CH₄、HFCs、PFCs、SF₆、NF₃などについては、全GHG排出量の1%未満であることが想定され、環境への影響は小さいと考え、除外とする。

2021年度のCO2排出原単位

2021年度のCO2排出原単位は0.0751t-CO2/㎡でした。

気候変動対策のための投資

2021年度は、気候変動への対応のため約13億円の省エネ・省資源の導入を実施しました。2022年2月末現在では国内で136モール、1,841基、中国で7モールに563基、アセアンでは5モールに10基のEV充電器を設置しています。

削減目標

当社では、脱炭素社会の実現のために「イオンモール脱炭素ビジョン」を掲げ、2040年までに直営モールにおいて100%地産地消の再生可能エネルギー(約14億kWh/年)で運営し、国内で排出するCO2等を総量でゼロにすることをめざしています。この⾧期目標の実現のため、2025年までに国内約160のモールを実質CO2フリーの電力で運営するなどのマイルストンを設けており、ビジョンの達成に向け着実に対応を進めていきます。

第三者検証

2019年度に当社が排出した温室効果ガス(スコープ1、2、3)について、透明性確保と信頼性向上を目的として、第三者機関より検証を受けています。また、検証から導き出された改善予見をもとに、内部情報の継続的改善に取り組んでいます。

●2021年にはイオン株式会社および連結対象グループ企業を対象に、第三者検証を実施しました。今後もデータの信頼性の向上とGHG排出量の継続的削減に努めてまいります。

※スコープ3については、「イオンモール(株)スコープ3算定ルール」に準拠して検証を受けています。(検証範囲および検証方法はスコープ1、2と同様)

検証範囲

2019年4月1日~2020年3月31日の期間における、イオンモール直営96店舗の温室効果ガス排出量。

検証方法

ISO14064-3の要求事項に基づき、第三者検証機関による検証を受けました。