国立大学法人東北大学災害科学国際研究所(所長:今村 文彦)、イオンモール株式会社(代表取締役社長:岩村 康次)、公益財団法人イオン環境財団(理事長:岡田 卓也 イオン株式会社名誉会長相談役)の三者は、「産学連携協力」に関する協定を締結しました。

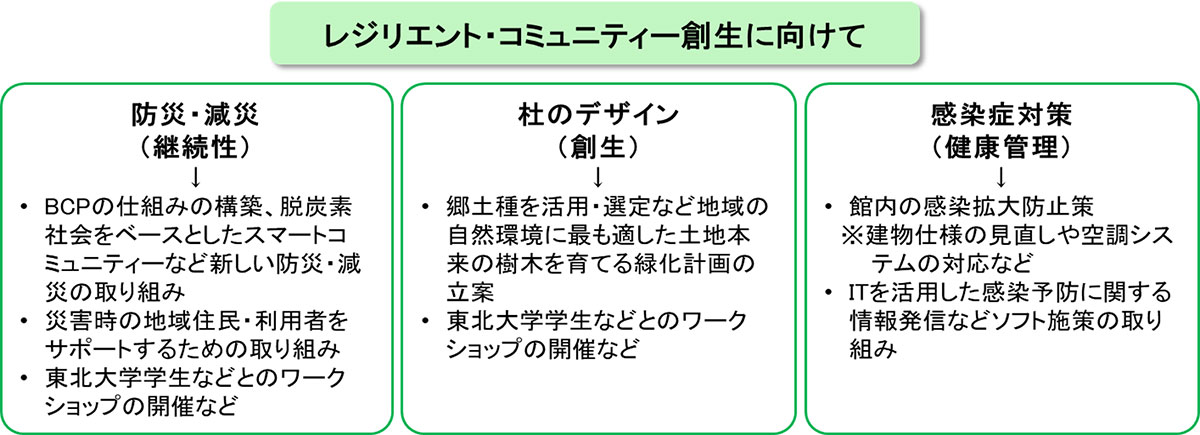

三者は、自然災害、地球規模の気候変動、大規模感染症など様々なリスクがある中、安全で安心できるレジリエント・コミュニティーの創生を目指し、「イオン防災環境都市推進(仮称)共同研究部門」を東北大学災害科学国際研究所内に立ち上げ、「防災・減災」「杜のデザイン」「感染症対策」の3つの項目を中心に、地域の皆さまにも参画頂くワークショップなどの実施を計画しています。

特に、東北大学雨宮キャンパス跡地に計画するイオンモールの施設づくりにおいて、地域の防災拠点として、地域の皆さまが安心して利用できるよう、専門的な視点から検証・実施していきます。また、旧東北大学雨宮キャンパス時代の緑豊かな環境にならい、仙台都心部緑化重点地区にふさわしい環境の実現を目指し、産学が連携協力して進めてまいります。

地域の豊かな自然と人々のくらしを守るため、三者は今後も連携を強化し、様々な社会貢献活動を積極的に推進してまいります。

<取り組み概要>

【本件に関するお問い合わせ先】

| 国立大学法人東北大学災害科学国際研究所 | 総務係 | TEL:043-212-6733 |

| イオンモール株式会社 | 社長室 | TEL:043-212-6022 |

| 公益財団法人イオン環境財団 | 事務局 | TEL:043-212-6022 |

【参考】

国立大学法人東北大学災害科学国際研究所について

東日本大震災という未曽有の災害を経験した東北大学は、2011年の東日本大震災の翌年に新たな研究組織「災害科学国際研究所」を設立し、東北大学の英知を結集して被災地の復興・再生に貢献するとともに、国内外の大学・研究機関と協力しながら、既存の概念にしばられない災害に関する世界最先端の研究を通じて防災・減災の取り組みを推進しています。

<国立大学法人東北大学災害科学国際研究所ホームページ:https://irides.tohoku.ac.jp/>

<国立大学法人東北大学災害科学国際研究所ホームページ:https://irides.tohoku.ac.jp/>

災害科学国際研究所の活動

東日本大震災の後に設立された災害科学国際研究所は、国内外の自治体、研究機関などとの連携を強化し、複雑化・多様化する自然災害のリスクに対応できる社会の創成を目指し、新たな防災・減災技術の開発とその社会実装に取り組んできました。また、東日本大震災などの被害把握、巨大地震・津波のメカニズムの解明、震災アーカイブの構築などの成果を挙げてまいりました。今後も、災害発生時の現地調査、各種観測、防災・減災につながる実践的提案、災害教訓の伝承、医学の立場からこれまでの科学的蓄積を応用し、災害への革新的対応の先導、国内外への研究成果の発信、仙台防災枠組の実施などを目標に活動してまいります。そして、気候変動に伴う豪雨・洪水災害、首都直下地震などの巨大災害、感染症、放射線による災害などにおいて、既存の学問分野の枠組みを超えた連携を推進しながら、変容し続ける社会に貢献します。

公益財団法人イオン環境財団について

1990年「お客さまを原点に平和を追求し、人間を尊重し、地域社会に貢献する」というイオンの基本理念のもと設立され、本年で31年を迎えました。時代とともに変化する環境課題に応じた事業を継続実施しており、現在は「イオンの森づくり」・「助成」・「環境教育」・「パートナーシップ」の4事業を中心にステークホルダーの皆さまとともに環境活動を進めています。

<公益財団法人イオン環境財団ホームページ:http://www.aeon.info/ef/>

<公益財団法人イオン環境財団ホームページ:http://www.aeon.info/ef/>

イオンの森づくり

イオンは、各国政府や地域行政と協力し、自然災害や伐採などで荒廃した森の再生を目的に、アジアを中心に世界各地のボランティアの皆さまとともに植樹活動を継続実施してまいりました。これまでの30年間世界11ヵ国で植樹を行い、「イオンふるさとの森づくり」・「イオン環境財団による森づくり」「イオン東北復興ふるさとの森づくり」と合わせイオングループ累計植樹本数は約1,223万本となっております。(2021年2月末現在)

イオンの里山づくり

時代に即した環境課題の解決を目指すため、2020年9月に早稲田大学環境総合研究センター内に「AEON TOWA リサーチセンター」を設立しました。本研究所はこれまでの経験や知見、学術研究を統合し、持続可能な社会の実現を目指していくものです。森づくり、地域づくり、人づくりに取り組み「地球環境の持続性」「人と生活の持続性」「地域社会の持続性」という観点から新たな「イオンの里山」の構築を目指します。

<AEON TOWA リサーチセンターホームページ:http://www.aeontowa.jp/>

<AEON TOWA リサーチセンターホームページ:http://www.aeontowa.jp/>

宮城県における環境活動

イオンにおける1993年から2020年までの植樹累計本数は527,918本となりました。

イオン環境財団における1991年から2020年までの環境活動助成総額は8,062万円となりました。

イオン環境財団における1991年から2020年までの環境活動助成総額は8,062万円となりました。

石巻市植樹(2012年、2019年~)

2012年に、東日本大震災で発生した津波の被害により多くの木々が枯れてしまった石巻市上釜ふれあい広場にて1,600名のボランティアの皆さまとともに15,000本の植樹を実施しました。

また、2019年から「イオン心をつなぐプロジェクト」と協働し災害から地域を守る海岸防災林と緑あふれる沿岸部の再生を目指して、「石巻南浜津波復興祈念公園」にて10年計画で植樹を開始しました。現在は、石巻市の地域ボランティアの皆さまが中心となり、これまでの2年間で18,296本を植樹しております。

また、2019年から「イオン心をつなぐプロジェクト」と協働し災害から地域を守る海岸防災林と緑あふれる沿岸部の再生を目指して、「石巻南浜津波復興祈念公園」にて10年計画で植樹を開始しました。現在は、石巻市の地域ボランティアの皆さまが中心となり、これまでの2年間で18,296本を植樹しております。

2019年 石巻市植樹

亘理町植樹(2016年~2018年)

東日本大震災により大きな被害を受けた亘理町の海岸防災林の再生を目指し、宮城県・亘理町・当財団による「みやぎ海岸林再生 みんなの森林づくり活動」の協定に基づき植樹を実施しました。2016年から2018年までの3年間で亘理町と全国のボランティアの皆さま3,000名とともに合計44,500本の苗木を植えました。

2016年 亘理町植樹

東北大学災害科学国際研究所とのこれまでの取り組み

第6回 アジア学生交流環境フォーラム(2017年)

東北大学災害科学国際研究所とこれまでも取り組んだことがあり、2017年に当財団の環境教育活動の一つである「アジア学生交流環境フォーラム(ASEP)」をともに実施しました。

ASEPは、2012年から毎年実施しており、アジア各国の大学生が集い、各国の自然環境や価値観の違いを学びながら、地球環境問題について討議を行う取り組みです。

第6回の2017年は日本で開催され、8カ国8大学64名の大学生が「生物多様性と再生」というテーマのもと、東北の被災地を中心にフィールドワークを行いました。その中で亘理町で震災を経験した高校生・大学生とともに植樹を行うとともに、東北大学災害科学国際研究所において史料保全修復体験と減災について学びました。

ASEPは、2012年から毎年実施しており、アジア各国の大学生が集い、各国の自然環境や価値観の違いを学びながら、地球環境問題について討議を行う取り組みです。

第6回の2017年は日本で開催され、8カ国8大学64名の大学生が「生物多様性と再生」というテーマのもと、東北の被災地を中心にフィールドワークを行いました。その中で亘理町で震災を経験した高校生・大学生とともに植樹を行うとともに、東北大学災害科学国際研究所において史料保全修復体験と減災について学びました。

東北大学災害科学国際研究所にて

イオン 東北復興ふるさとの森づくり

東日本大震災の翌年、2012年からスタートした「イオン心をつなぐプロジェクト」の中で、津波で失われた海岸林の再生を目指し、2021年までの10年間で東北沿岸部を中心に30万本の植樹をしております。

森の津波災害減災効果については、東北大学災害科学国際研究所所長 今村文彦が監修しました。

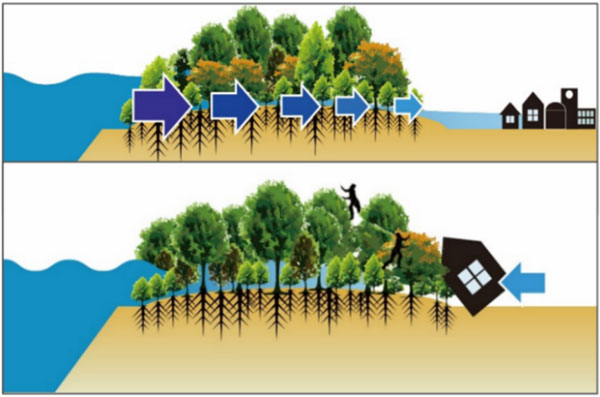

津波災害を減災する上で沿岸部に植樹し、森を育てることは大変、効果的な方法です。また海岸防災林には防風、防砂の効果があり、塩害から農地や建物を守る効果もあります。

森の津波災害減災効果については、東北大学災害科学国際研究所所長 今村文彦が監修しました。

津波災害を減災する上で沿岸部に植樹し、森を育てることは大変、効果的な方法です。また海岸防災林には防風、防砂の効果があり、塩害から農地や建物を守る効果もあります。

- 津波襲来時、樹木が緑の壁となり、津波エネルギーを減衰させ、水位とスピードを下げ、避難する時間をかせぐことができます。

- 引き潮時、しっかり根付いた樹木が漂流する人やものが沖へ流出することを防ぐことにより命や財産が守られます。